自分の住んでいる町をよりよくするための条例(地方独自のルール)を作るとしたら、どのような条例を作ることが考えられるでしょうか。

また、個人が考えた条例を実際に実現させるためには、どのような方法が考えられるのでしょうか。

せっかく考えた条例を本当に実現させるための「ルート」にはどのようなものがあるのか、一緒に確認していきましょう。

日本の地方自治では、

・地方公共団体が独自の権限を持つ「団体自治」

・住民の意思を尊重する「住民自治」

・長と議会を住民がそれぞれ選ぶ「二元代表制」

・直接請求権・住民投票といった「直接民主制のしくみ」

などを組み合わせることで、「自分たちの町を自分たちでつくる」ことを目指しています。

この記事では、

条例を実現するためのルートとして、地方自治と地方政治の基本を整理していきます。

【地方自治を考える際の前提(枠組み)】

地方自治とは?前提の確認

地方自治とは、単純に「地方の政治」のことだと思ってください。

地方の政治は国とは違う制度で動いている部分もあるため、地方自治として国と分けて確認する必要があります。

「民主主義の学校」と呼ばれるわけ(ブライスの言葉)

また、地方自治は、別名「民主主義の学校」と呼ばれます。(ブライスという人が表現しました。)

身近に政治を感じられ、学ぶことができるため、そのように呼ばれています。

地方自治の本旨:団体自治と住民自治の2本柱

さらに、地方自治には「地方自治の本旨」という前提があります。これは、「地方の本来あるべき姿」という意味です。

地方の本来あるべき姿は大きく「団体自治」と「住民自治」の2つに分けられます。

「団体自治」とは「地方公共団体がある程度独自の権限を持つべき」という考え方のことです。

(団体自治が考えられるようになった背景は、第二次世界大戦前は中央集権的だったというところが大きいとされています。そのため、戦前の大日本帝国憲法には地方自治に関する規定がありませんでした。)

また、「住民自治」とは「地方は地域住民の意思を尊重すべき」という考え方のことです。

つまり、地方自治の本旨は「団体自治(地方公共団体の自主性)」と「住民自治(住民の意思尊重)」 の2本柱というようにとらえられます。

そこで、団体自治と住民自治に注目して、具体的にどうやって条例が実現できるのかを考えます。

【地方自治における団体自治(二元代表制と長・議会の権限)】

ここでは、地方公共団体の独自の権限(団体自治)を支えるしくみとして、二元代表制と長・議会の関係を整理します。

二元代表制とは?(住民が決めることと、国の政治制度との違い)

地方公共団体の独自の権限の発揮は、地方議会の議員さんと地方議会の長(市町村なら市町村長、都道府県なら知事)の両方の活躍によって実現します。

そのため、その自治体の住民は、その地方における様々な物事を決める地方議会の議員と長の両方を投票で決めることになります。

このような制度を「二元代表制」と呼びます。

ポイントは、「長も議会も両方を住民が決めている」という点です。

(国の政治の場合は、議員は国民が決めていますが、長(総理)は国民が決めずに議員が決めています。)

そのため、議会と長のそれぞれが強い権限を持ち、議会と長がそれぞれやり取りをする政治システムとなっています。

では、議会と長はそれぞれどのような権限を持っているのでしょうか。

長の役割:予算案・条例案の提出と実行

まず、長が持つ権限で大きなものは「予算案や条例の提案と実行」です。

市町村や都道府県の職員(いわゆる地方公務員)が作成した案をまとめて長(市長や知事)が議会に提案します。

そして、提案された内容を議会で話し合い、議会でOKが出れば実際に市町村役場や都道府県庁が実行することになります。

イメージとしては、「議会は国会/長は内閣」と考えると分かりやすいです。

(内閣の長を国民が直接決めることができないなどの違いはありますが。)

ただし、地方議会にも独自の特徴があります。

不信任決議と議会解散の関係:「拒否権 → 不信任 → 解散」という力関係

まず、議会で話し合いをして決めた内容について、長は拒否権を発動することができます。

(拒否権を再議権と表現することもあります。議会の話し合いの内容について、再議を要求するということは、実質的に長が拒否していることになるためです。)

ところが、拒否権について議会が納得できない場合、議会は首長に対する不信任決議を出すことができます。

さらに、長は不信任決議が納得できないのであれば、議会を解散させる、ということも発動させられます。

つまり、長と議会の関係が上手くいかないと「議会への拒否権 → 長への不信任決議 → 議会の解散」という流れで最終的に議会の解散によって議員が全員クビになることも考えられます。

条例実現の1つのルート:長や議会に働きかける

これだけ長と議会が積極的にやり取りをする関係なので、長や議会に地域住民が条例を作るようにお願いして実際に動いてもらうことが条例制定の選択肢の1つとして考えられます。

【地方自治における住民自治(直接民主制のしくみの導入)】

地方自治における直接民主制の導入(国とのちがい)

地方自治では、長や議会という代表者に集まって話し合ってもらうだけではなく、地域住民の意思を直接尊重するという考え方もあります。

そのため、国の政治は一般的に間接民主制ですが、地方自治では一部で直接民主制が導入されています。

直接民主制として大きく2つ権利があると思って下さい。

それが、「直接請求権」と「住民投票(レファレンダム)」です。

直接民主制の権利①:直接請求権

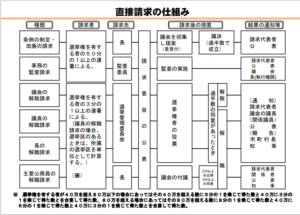

1つは「直接請求権」です。住民が地方自治に対して直接請求できる権利です。内容は、以下の表の通りです。

※参考:総務省ホームページより

この表を理解すれば終了なのですが、要点を確認します。

まず、直接請求の内容は「6つ」であることです。内容を確実につかみましょう。

また、請求者の署名は「50分の1」か「3分の1」のどちらかになることです。50分の1はイニシアティブ(国民発案)のとき、3分の1はリコール(解職・解散)が絡むとき、という違いです。

そして、請求先は「3種類」であることです。

監査の場合は監査委員、投票が絡むものの場合は選挙管理委員会、その他は首長、というイメージです。

直接民主制の権利②:住民投票

もう1つの直接民主制が「住民投票(レファレンダム)」です。

直接、住民の意見を聞きましょう、という発想ですね。

なお、住民投票には注目すべきポイントがあります。

それは「その住民投票に法的根拠があるかないか」という点です。

法的根拠がある場合は住民投票の結果に強制力があるため、実際に対応が必要となりますが、法的根拠がない場合は住民投票の結果があくまでも住民の意見を聞くだけというスタンスのために強制力がなく、結果に縛られて行動する必要もありません。

なお、法的根拠がある住民投票は主に3種類です。

法的根拠のある住民投票の3パターン

1つめは「地方特別法の制定」についてです。

その地方公共団体にのみ特別に適用される法律を地方特別法と呼びますが、その法律を制定するかどうかの住民投票には必ず従うことになります。つまり、反対多数ならその地方公共団体に特別法の制定をすることはできないわけです。なお、地方特別法が実際に制定された事例は一定程度あります。

(日本初の地方特別法は、原爆投下による広島市の復興を進めるために国からの財政支援などを規定した広島平和記念都市建設法です。)

2つめは「市町村合併」についてです。

市町村合併を行うかどうかについて住民投票で反対多数となった場合は、市町村合併ができません。

3つめは「リコールの是非」についてです。

直接請求権の1つに「有権者の3分の1以上の署名で議会の解散や議員の解職請求などができる」というものがありました。この請求が成立した後は住民投票が行われ、過半数の賛成で実際に解散や解職が成立することになります。

これら3つの法的根拠(地方特別法・市町村合併・リコールの是非)がある住民投票以外は全て法的根拠のない住民投票になります。

つまり、強制力がないということになります。

このように考えていくと、直接請求権などを活用しても、条例の制定を実現することは可能であると考えられます。

自分の住んでいる町をよりよくする条例には、どのようなものが考えられるでしょうか。また、どのような方法でその条例を実現させていくのが良いのでしょうか。

【※参考:地方自治の基本まとめ】

このブロックで確認すること

・地方自治の本旨(団体自治・住民自治)

・二元代表制と長・議会の関係

・直接請求権と住民投票

1.地方自治の本旨

○地方自治 = 「地方の政治」

○地方自治の本旨

・団体自治 … 地方公共団体が、国からある程度自立して決めて動けること

・住民自治 … 地方の政治は、その地域の住民の意思を尊重して行うべき、という考え方

2.二元代表制と長・議会

○二元代表制

・住民が、長(知事・市町村長)/議会の議員の両方を選挙で直接選ぶ制度。

○長:予算案・条例案を提案し、実行する立場

○議会:提案を審議し、議決する立場

○けん制のしくみ

・長 → 議会:再議(拒否権)

・議会 → 長:不信任決議/長 → 議会:解散

3.直接請求権と住民投票

○直接請求権(6種類ある権利の総称)

・住民が署名を集めて、地方公共団体に直接「○○してほしい」と請求できるしくみ。

・内容:6種類ある

・署名:50分の1(条例の制定・改廃など)/3分の1(解職・解散などリコール系)

・請求先:監査委員・選挙管理委員会・首長

○住民投票(レファレンダム)

・住民の賛否を直接たずねる投票。

・法的根拠があるものだけ、結果に法的拘束力がある。

・法的根拠のある住民投票(代表的な3つ)

①地方特別法の制定

②市町村合併の是非

③リコールの是非(解散・解職を最終的に決める投票)